男性ロイヤル顧客は“商品部門A”がカギ?:小売ビジネスで見えた育成戦略~いつ何を買っているのか?から成長過程を読み解く~| 【連載アナリストブログ 第4章第3話】

目次

導入

こんにちは!

UNCOVER TRUTHでデータアナリストをしている清水です。

今回は、小売業における男性向けロイヤル顧客の育成をテーマにした分析事例をご紹介します。

ロイヤル顧客は全体の一部にすぎませんが、売上の大部分を支える存在です。

新規獲得に比べて維持コストが低く、長期的な利益や安定性をもたらします。

だからこそ、彼らを育成・維持することが事業成長のカギとなります。

そんなロイヤル顧客へ育成させるための分析を下記4話に分けて解説していきます。

<ラインナップ>

第1話 分析背景と全体の方針

第2話 現在のロイヤル顧客の理解

第3話 買い方の深掘り分析

第4話 商品の組み合わせの分析

第3話の今回は、男性ロイヤル顧客はどんな買い方をしているのか?を明らかにする分析についてご紹介します。

第3話:買い方の深堀り分析

前話で、商品部門Aが男性ロイヤル顧客の育成において大きな役割を果たしていることが分かりました。

そこで今回は、商品部門Aを購入した経験があるロイヤル顧客にフォーカスし、さらに詳しく分析を進めました。

「商品部門Aを購入している」と一口に言っても、その背景や併せ買いの傾向は顧客によって大きく異なります。

たとえば、商品部門Aのみを購入する人と、商品部門Aと商品部門Dを併せて購入する人では、LTVの構造や購入意図が異なると考えられます。

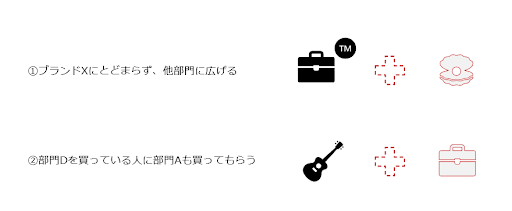

また、前回の分析報告の際に

・ブランドXにとどまらず他部門を回遊させたい

・部門Dの購入者を商品部門Aにも回遊させたい

というご意見をいただいていました。

そこで今回は、ブランドX購入の有無と他商品部門の併売状況に着目して深掘りしています。

分析の目的

本分析の目的は、

・成長ポテンシャルのある顧客像を見出すこと

・適切な育成施策の方向性を描くこと

にあります。

具体的には、

・商品部門A(特にブランドX)だけで終わらせず、他部門も回遊してもらう

・商品部門Dだけの購入で終わらせず、商品部門Aにも興味を持ってもらう

という目標を設定しました。

▼分析目的イメージ

分析の進め方

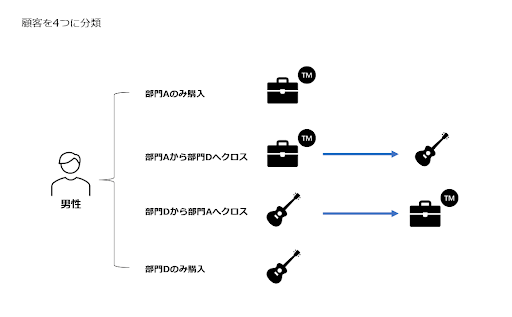

目的を達成するために、今回は顧客を4つのタイプに分類し、それぞれの特徴を比較しました。

分類の基準は以下の通りです。

タイプ①:商品部門Aのみタイプ(ブランドX取引あり)

生涯を通して商品部門Aのみを購入しており、その中でブランドXを取引したことがあるタイプ

タイプ②:商品部門Aから商品部門Dへクロスタイプ

初回購入が商品部門Aで、その後に商品部門Dも購入したタイプ

タイプ③:商品部門Dから商品部門Aへクロスタイプ(ブランドX取引あり)

初回購入が商品部門Dで、その後に商品部門AのブランドXを購入したタイプ

タイプ④:商品部門Dのみタイプ

生涯を通して商品部門Dのみを購入しているタイプ

▼ロイヤル顧客の4分類

このように分類することで、

・タイプ①と②を比較して「商品部門Aのみで終わらず、他部門に回遊できるか」

・タイプ③と④を比較して「商品部門Dのみで終わらず、商品部門Aへ回遊できるか」

の可能性を探る意図です。

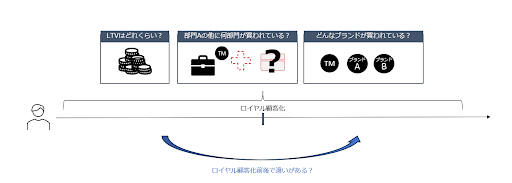

比較の指標

4タイプを比較するために、次の指標を用いて可視化・分析を行いました。

① LTV

最終的な価値の把握として重要であり、タイプごとの施策投資の優先度を見極めます。

さらに「ロイヤル顧客になる前」と「ロイヤル顧客になった後」での変化も比較しました。

② 併売傾向(商品部門A+他部門)

どの部門と一緒に購入されやすいかを分析することで、顧客の回遊性や今後の伸びしろを探ります。

③ 商品部門ごとのブランド分布

選ばれるブランドから顧客のライフスタイルや価値観を推測するヒントを得ます。

④ 商品部門A ブランドXの取引内容(モデル別)

同じブランドXでもモデルによって価格帯や好まれる属性が異なるため、

より深い顧客理解の材料として確認しました。

イメージとしては

・可視化①で「生涯の取引傾向」を把握

・可視化②で「取引構成」を把握

・可視化③で「ブランドの選好傾向」を把握

・可視化④で「ブランドXの中身(モデル)」を把握

と、大きな粒度から段階的に細かく分解していくアプローチです。

▼分析アプローチイメージ

複数の視点を掛け合わせることで、単なる分類にとどまらず

「このタイプにはどんな人がいるのか」

「どんな訴求をすれば響くのか」

といったマーケティング施策に活かせるヒントを抽出しました。

気になる分析結果

可視化①:LTV

タイプ別の

・生涯取引回数

・LTV(生涯価値)

・1取引あたりの金額

を比較しました。

さらに「ロイヤル顧客になる前」と「なった後」に分けて傾向を確認したところ、

・顧客あたりの取引回数:タイプ③ > タイプ④ > タイプ② > タイプ①

・顧客あたりのLTV:タイプ② > タイプ③ > タイプ① > タイプ④

・取引あたりの金額:タイプ① > タイプ② > タイプ③ > タイプ④

という結果でした。

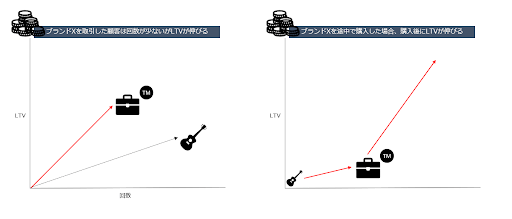

ブランドXを取引した顧客(タイプ①②③)はLTVが高くなる傾向が確認できました。

また、初回に商品部門Dを購入していても、途中でブランドXを取引した(タイプ③)場合には取引回数が伸びる傾向が見られました。

これより、ブランドXが取引回数・LTVの双方を押し上げる役割を持っていると考えられます。

▼ブランド取引タイミングからみるLTVの差

可視化②:併売傾向(商品部門A+他商品部門)

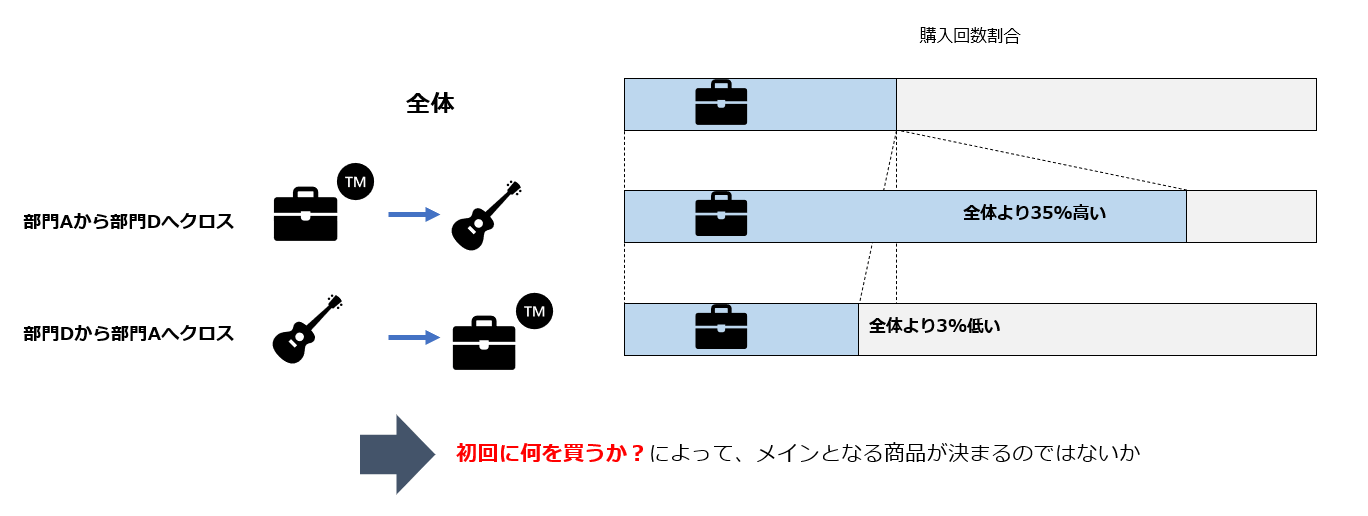

タイプごとに各部門の取引回数とシェアを確認し、さらに全体シェアとの差分も可視化しました。

その結果

・タイプ②の部門Aシェアは全体より35%高い

・タイプ③の部門Aシェアは全体より3%低い

という特徴が見られました。

同じブランドXを購入しているとしても「初回に何を購入するか」によって

メインとなる商品部門が変わるのではないかと考察しています。

可視化③:商品部門ごとのブランド分布

タイプごとに商品部門別×ブランド別の取引回数とシェアを集計し、全体との差分も併せて比較しました。

これにより、顧客のブランドに対する好みや選定基準が見えてきます

可視化④:商品部門A ブランドXの取引内容(商品モデル)

ブランドXの中でもさらにモデル単位に細分化し、モデル別の取引回数やシェアも確認しました。

(シェアの全体との差分も併せて可視化)

例えば、ハンバーガーでも「てりやき」「フィレオフィッシュ」「ビッグマック」などで

選ぶ人の特徴が違うのと同じように、ブランドXの中でもモデルごとに顧客層の違いが出る可能性を考慮しました。

考察と筆者のリアル

この分析を通して「どんな人が商品部門AやブランドXを選んでいるのか?」を考察しようとしたのですが、若手アナリストとして、仮説の立て方に悩むことが何度もありました。

「どんな人がこのモデルを選ぶのか?」という仮説が浮かばないことや、出した仮説がデータと乖離してしまうことも多く、分析を進める中で自分のスキルの壁を痛感した場面です。

しかしこうした仮説の失敗や再検証を繰り返すことが、データアナリストとしての成長の糧になると実感しています。

分析まとめと次回へ

今回の分析では、タイプごとのLTVや併売傾向、ブランド選好に至るまで

多角的に男性ロイヤル顧客の特徴を深掘りすることができました。

最終的には

「どのタイプに注力すべきか?」

「どのタイプにはどんなコミュニケーションが響きそうか?」

を考えるディスカッションにつなげています。

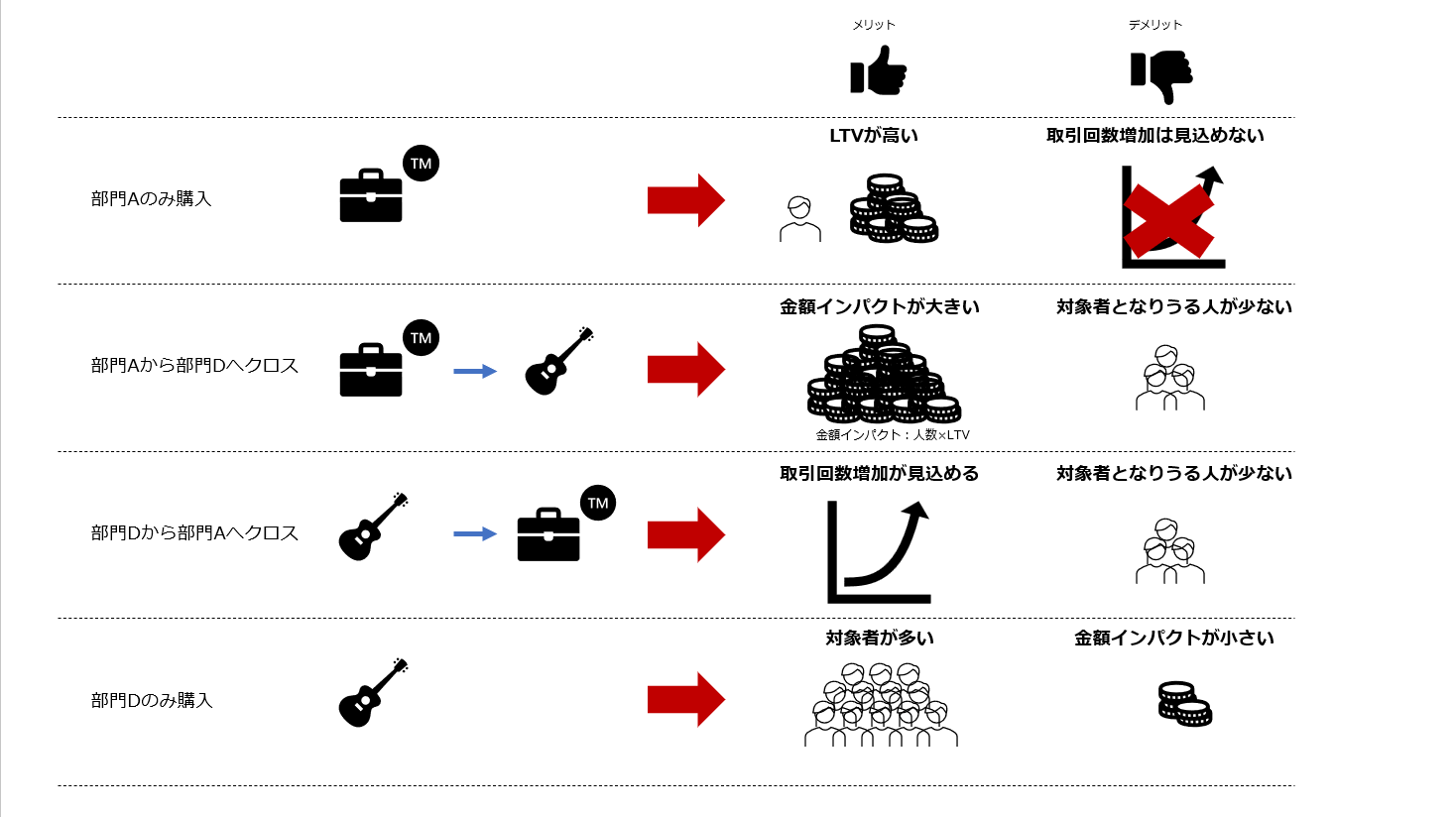

4タイプそれぞれにメリットやデメリットがあり、一概に100点の正解はありません。

そこで今回の議論では、タイプ別の特徴を軸に、どのタイプを優先ターゲットとするかを整理しました。

各タイプの検討ポイント

・タイプ①(商品部門Aのみ・ブランドX取引あり)

メリット:LTVが高く、部門Aだけの施策で完結

デメリット:取引回数の伸びは期待しにくい

・タイプ②(商品部門Aから部門Dへクロス)

メリット:部門横断の購買実績がある、金額インパクトが大きい

デメリット:対象者の母数が少ない

・タイプ③(部門Dから部門Aへクロス・ブランドX取引あり)

メリット:取引回数増加が見込める、横断取引の経験あり

デメリット:対象者の母数が少ない

・タイプ④(部門Dのみ)

メリット:対象者が多い、商品部門Dの在庫も潤沢

デメリット:金額インパクトが小さい

第3話はここまで!

次回は、これらまでの特徴や過去のロイヤル化実績などを踏まえ、今後の優先ターゲットをどう設定していくかを検討するステップに進んでいきます。

お問い合わせ

データ分析のご相談は、こちらからお問い合わせください。

この記事を書いた人

清水 貴仁(しみず たかひと)

コンサルティンググループ アナリストチーム

2022年にUNCOVER TRUTHに入社。

翌2023年にアナリストチームに参画。

CRM観点の顧客分析やKPIに基づくダッシュボードの作成などを担当。

【無料】お役立ち資料

無料ダウンロード可能なお役立ち資料を紹介します。

UNCOVER TRUTHのデータ活用ノウハウを資料にいたしました。是非ご活用ください!

1.LTVを高めるための顧客軸KPIの作り方【テンプレート付】

LTV(顧客生涯価値)向上施策に悩む企業さま必見です!

この資料では、弊社UNCOVER TRUTHのノウハウを元に、LTVを高めていく上で、やるべき基本の6ステップを解説しています。

ステップを進めるために必要な「顧客軸のKPIツリーマップ」のテンプレートも無料でダウンロードいただけますので、こちらをお読みいただければ、すぐに実践ができるようになっています。

2.CDP導入にはいくらかかる?

CDPの導入を検討されている企業さま必見です!

この資料では、多くのCDP導入プロジェクトをお手伝いする中で、およその必要費用は理解しております。本資料では、これまでの経験を元にした、DXプロジェクトを推進する上で知っておきたい「CDPの導入にかかる費用」についてまとめています。

無料!データ活用のことなんでも相談会

「ユーザー起点マーケティング実践ガイド」の著者 小畑 陽一と30分無料相談ができます!

「データ活用したいけど社内の人材登用が難しい」「CDPをどのように活用するべきか悩んでいる。」「新規獲得、LTV改善に向けCDPを活用したいが何から始めるべきか」などデータ活用に関するお悩みを直接ご相談いただけます!

まずはお気軽にセッションへお申込みください!

メルマガ登録はこちらから