男性ロイヤル顧客は“商品部門A”がカギ?:小売ビジネスで見えた育成戦略~何を一緒に買っているのか?から施策アイデアを編み出す~| 【連載アナリストブログ 第4章第4話】

目次

導入

こんにちは!

UNCOVER TRUTHでデータアナリストをしている清水です。

今回は、小売業における男性向けロイヤル顧客の育成をテーマにした分析事例をご紹介します。

ロイヤル顧客は全体の一部にすぎませんが、売上の大部分を支える存在です。

新規獲得に比べて維持コストが低く、長期的な利益や安定性をもたらします。

だからこそ、彼らを育成・維持することが事業成長のカギとなります。

そんなロイヤル顧客へ育成させるための分析を下記4話に分けて解説していきます。

<ラインナップ>

第1話 分析背景と全体の方針

第2話 現在のロイヤル顧客の理解

第3話 買い方の深掘り分析

第4話 商品の組み合わせの分析

第4話の今回は、アソシエーション分析という手法を用いた、商品併売傾向を明らかにした分析についてご紹介します。

第4話:商品の組み合わせの分析

第1話ではロイヤル顧客の特徴と商材パターンを、

第2話では顧客をタイプ別に分けて価値や回遊性を明らかにしてきました。

最終話となる今回は、

「どの商品を、どの顧客にレコメンドすべきか?」

という問いに答えるための分析を行いました。

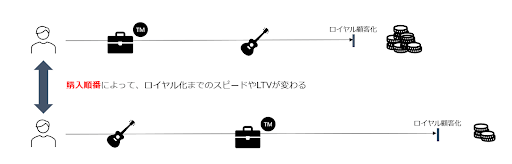

なぜこの分析が必要だったのか。

それは顧客がどんな順序で商品を購入するかによって、ロイヤル化のスピードや最終的なLTVに大きな差が生まれることがわかっていたからです。

特に

・「商品部門A → 商品部門D」

・「商品部門D → 商品部門A」

といったクロスカテゴリの取引の順序は、顧客育成の起点として重要だと考えました。

そこで今回はそれぞれの初回購入パターンに応じて、次にどの商品・ブランドをレコメンドするのが効果的かを導き出すために、アソシエーション分析を実施しました。

▼分析の必要性

アソシエーション分析とは…?

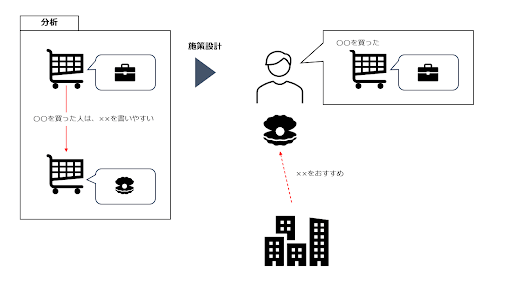

アソシエーション分析とは、「ある商品を買った人は、他に何を一緒に買いやすいか」という“セットの傾向”を発見する分析手法です。

たとえばスーパーで「パンを買った人は次にいちごジャムを買いやすい」という関係性を見つけ、商品のレコメンドや売り場最適化などに活用する場面があります。

今回も同様に「初回にどの商品を買った人が、その後どの商品を買いやすいか」というつながりを分析し、施策のヒントを得る狙いです。

▼アソシエーション分析イメージ

分析の進め方

分析は2ステップで進めています。

1.アソシエーション分析を用いて、注目すべきブランド組み合わせを抽出

2.抽出した組み合わせの中から、優先的に訴求すべきブランドと組み合わせを選定

ステップ① アソシエーション分析によるブランド組み合わせの抽出

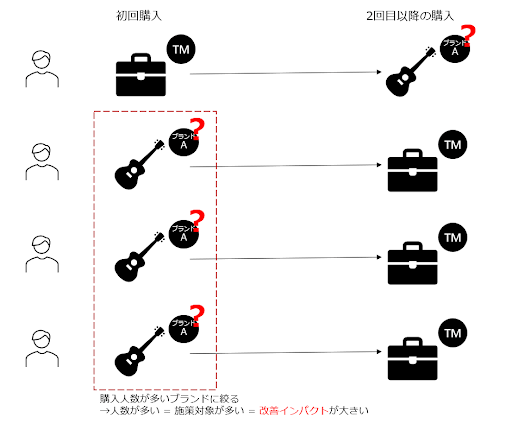

今回の対象は

・初回に商品部門AブランドXを購入し、その後商品部門Dを購入した顧客

・初回に商品部門Dを購入し、その後商品部門Aを購入した顧客

と設定し、初回と2回目以降でどのブランドの組み合わせが多いかを見ていきました。

具体的には

・商品部門AブランドX → 商品部門Dブランド〇〇

・商品部門Dブランド〇〇 → 商品部門Aブランド〇〇

のように、ブランドのクロス利用傾向を明らかにするイメージです。

分析の結果、初回商品部門Dの購入者については

最初に着目すべきブランドを選ぶ必要があると考え、

初回ブランド別の購入者数を可視化し、

人数の多い3ブランドにフォーカスを絞りました。

これは「買われやすい=施策対象者が多い」という実務的観点です。

▼ステップ1の分析対象

ステップ② 優先すべきブランド組み合わせの選定

アソシエーション分析の結果だけでは、

どの組み合わせを優先すべきか甲乙つけがたい状態でした。

そこで別の視点から優先度を評価する分析を行いました。

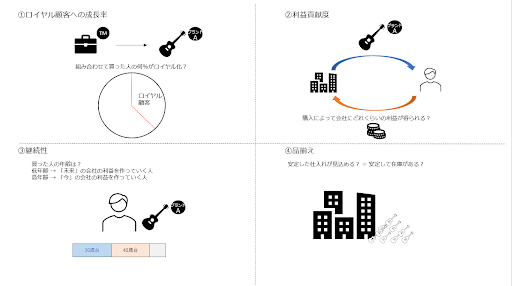

検討した観点は以下の4つです。

・ロイヤル顧客への成長率 → 組み合わせ購入を通じて、ロイヤル顧客に成長した割合

・利益貢献度 → 1商品あたりの利益(売上−コスト)

・継続性 → 購買年齢層の分布(若年層が含まれるか)

・品揃えの現実性 → 直近の仕入れ状況から十分に在庫が確保できるか

気になる分析結果(抜粋)

商品部門AブランドX × 商品部門DブランドA

→ 組み合わせ人数が多く、ロイヤル顧客化率も高い。育成施策の軸になりうる

商品部門DブランドC × 商品部門AブランドX

→ 組み合わせ人数が多く、30代の購入シェアが高い。将来的な中核顧客層になりうる

さらに

・初回に商品部門A購入後に商品部門Dへつなぐ場合は「ブランドA」のような魅力訴求型のブランド

・初回に商品部門D購入者を商品部門Aへ誘導する場合は「ブランドX」の中でも比較的手が届きやすいモデル

といった示唆も得られました。

分析を通して学んだこと

今回の分析を通して、あらためて強く感じたのは「顧客の価値は、1回の購入だけでは測れない」ということです。

商材の組み合わせや購入順序によって、LTVや育成スピードは大きく変わります。

「LTVが高い顧客は誰か」だけではなく、「LTVが高くなるまでに、どのようなステップを踏んでいるのか」という視点を持つことが、次の施策を考えるうえで重要だと実感しました。

まだまだ分析したいことはたくさんありますが、「データで仮説を持ち、分類して、成長可能性を見る」…という一連の流れは、どんな業界でも応用できる視点だと思っています。

最後に:データアナリスト志望のあなたへ

今回の分析では、タイプごとのLTVや併売傾向、ブランド選好に至るまで

私自身、入社当初は「数字で何がわかるのか?」だけに目を向けていました。

けれど今は「数字からどんな仮説を立て、どんな問いを立てるか」こそが分析の醍醐味だと感じています。

今回のように「顧客をどう育てるか」というテーマに取り組むと、

データの面白さ、奥深さをあらためて体感できます。

もしこの記事が、「データで顧客の成長を描くって面白いな」と感じてもらえるきっかけになればとても嬉しいです。

お問い合わせ

データ分析のご相談は、こちらからお問い合わせください。

この記事を書いた人

清水 貴仁(しみず たかひと)

コンサルティンググループ アナリストチーム

2022年にUNCOVER TRUTHに入社。

翌2023年にアナリストチームに参画。

CRM観点の顧客分析やKPIに基づくダッシュボードの作成などを担当。

【無料】お役立ち資料

無料ダウンロード可能なお役立ち資料を紹介します。

UNCOVER TRUTHのデータ活用ノウハウを資料にいたしました。是非ご活用ください!

1.LTVを高めるための顧客軸KPIの作り方【テンプレート付】

LTV(顧客生涯価値)向上施策に悩む企業さま必見です!

この資料では、弊社UNCOVER TRUTHのノウハウを元に、LTVを高めていく上で、やるべき基本の6ステップを解説しています。

ステップを進めるために必要な「顧客軸のKPIツリーマップ」のテンプレートも無料でダウンロードいただけますので、こちらをお読みいただければ、すぐに実践ができるようになっています。

2.CDP導入にはいくらかかる?

CDPの導入を検討されている企業さま必見です!

この資料では、多くのCDP導入プロジェクトをお手伝いする中で、およその必要費用は理解しております。本資料では、これまでの経験を元にした、DXプロジェクトを推進する上で知っておきたい「CDPの導入にかかる費用」についてまとめています。

無料!データ活用のことなんでも相談会

「ユーザー起点マーケティング実践ガイド」の著者 小畑 陽一と30分無料相談ができます!

「データ活用したいけど社内の人材登用が難しい」「CDPをどのように活用するべきか悩んでいる。」「新規獲得、LTV改善に向けCDPを活用したいが何から始めるべきか」などデータ活用に関するお悩みを直接ご相談いただけます!

まずはお気軽にセッションへお申込みください!

メルマガ登録はこちらから